昭和から令和にかけて長く愛された舞台俳優・上條恒彦さんが85歳で亡くなりました。

気になる死因や最期の様子、そして晩年の過ごし方とはどのようなものだったのでしょうか。

彼の声や演技に心を動かされた方も多い中、今回は上條恒彦さんの人生の終幕に迫ります。

● 上條恒彦の死因は老衰だったこととその最期の様子

● 闘病やリハビリ、復帰への強い想い

● 家族構成や八ヶ岳での自然に寄り添う暮らし

● 舞台・テレビ・声優としての代表作と功績

この記事では、死因だけでなく、上條恒彦さんがどう生き、どう旅立ったのかを丁寧にお伝えします。

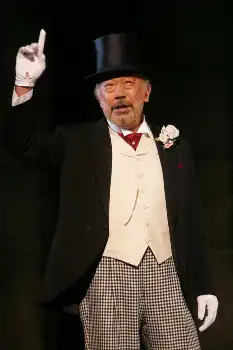

1. 上條恒彦の死因は老衰|亡くなった日と最期の様子

引用元:Yahoo!ニュース

昭和から令和まで、舞台と音楽を愛し続けた俳優・上條恒彦さんがこの世を去りました。

亡くなったのは2025年7月22日、享年85歳。

特定の病気や事故ではなく、静かに人生の幕を閉じたとのことです。

上條さんといえば、重厚な低音ボイスと存在感で数々の作品に出演してきた名優。

その最期があまりに静かで、穏やかだったという報道には、多くのファンから「らしいなあ」と感じた人も多かったのではないでしょうか。

彼の人生は、舞台の上でも私生活でも、ブレることなく“自分らしさ”を貫いたものでした。

1-1. 2025年7月22日、85歳で静かに永眠

上條恒彦さんが息を引き取ったのは2025年7月22日。

長野県で家族に見守られながら、静かに旅立ったと伝えられています。

生年月日は1940年3月7日。

終戦後の激動の時代を生き抜き、戦後日本の音楽・演劇界を支えた存在でした。

まるでご本人の人柄を表すような、静かで温かい別れだったことが想像できます。

最後まで“見せる”ことより“生きる”ことを選んだ、そんな終幕でした。

1-2. 長野県の病院で迎えた穏やかな旅立ち

最期の場所となったのは、長野県内の病院。

そんな生活の延長線上で迎えた終焉は、静かで、穏やかで、きっと本人にとっても納得のいくものだったのではないでしょうか。

病室では家族に囲まれ、特別な治療や延命措置を望むこともなく、自然の流れに身を任せるように息を引き取ったとされています。

その姿は、舞台人としてだけでなく、一人の“生き方を貫いた人”としての美学がにじむような旅立ちでした。

事務所は「家族に見守られ、とても穏やかな旅立ちでございました」と報告し、「これまでご支援いただきましたファンの皆様、関係者の皆様には、生前のご厚情に深く感謝申し上げます。葬儀・告別式は、故人およびご家族のご希望により、親族のみで執り行いました」とコメント。「なお、故人の遺志により、お別れの会などは実施いたしません」としている。

引用元:Yahoo!ニュース

1-3.上條恒彦 プロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 上條 恒彦(かみじょう つねひこ) |

| 本名 | 同上 |

| 生年月日 | 1940年3月7日 |

| 没年月日 | 2025年7月22日(享年85歳) |

| 出身地 | 長野県東筑摩郡(現・長野県松本市) |

| 職業 | 歌手、俳優、舞台俳優、声優 |

| 活動期間 | 1962年 〜 2025年 |

| 最終学歴 | 長野県松本県ヶ丘高等学校 卒業 |

| 死因 | 老衰 |

| 最期の場所 | 長野県内の病院 |

・主な経歴・代表作

| 年代 | 活動内容・代表作 |

|---|---|

| 1962年 | 歌手デビュー |

| 1971年 | 『出発の歌』が世界歌謡祭グランプリを受賞(六文銭と共演) |

| 1980年代 | 『3年B組金八先生』で服部先生役として出演 |

| 1977~2023年 | 『ラ・マンチャの男』“牢名主”役で948回出演 |

| 2000年代 | 『屋根の上のバイオリン弾き』主演・テヴィエ役 |

| 2000年代 | ジブリ作品『紅の豚』『千と千尋の神隠し』に声優出演 |

2. 上條恒彦の闘病生活とリハビリへの情熱

引用元:デイリー

表舞台では堂々とした存在感を放っていた上條恒彦さんですが、実は晩年、病気や体調不良と闘う日々を過ごしていました。

とくに2024年末には、誤嚥性肺炎によって一時は危篤状態になったとも伝えられています。

それでも彼は、「また舞台に立ちたい」という想いを手放すことなく、リハビリに励んでいたそうです。

年齢を理由に引退する選択肢もあったはずですが、それでもなお“表現者としての舞台”に戻ろうとした意志は、まさに上條さんそのもの。

簡単には折れない強さが、そこにはありました。

2-1. 誤嚥性肺炎からの復帰を目指していた日々

高齢者にとって誤嚥性肺炎は命に関わる病ですが、上條さんはその状態からも立ち上がろうとしていたそうです。

食事を飲み込む機能が弱くなったことで起きた肺炎をきっかけに、リハビリ生活が始まりました。

医師や家族からは「無理しないで」と声をかけられていたとのことですが、それでも彼は口にしたといいます——「また舞台で歌いたい」「ラ・マンチャの男に戻りたい」と。

この気持ちを持ち続けていたこと自体が、表現者としての誇りだったのかもしれません。

2-2. 舞台復帰を諦めなかった“現役魂”

上條恒彦さんが48年にわたって出演し続けたミュージカル『ラ・マンチャの男』。

彼は最終公演の2023年まで、なんと948回も牢名主役を務めあげました。

そんな実績を持つからこそ、「次があるかもしれない」と信じ続けていたのだと思います。

それはもう、プロ意識とか責任感といったレベルではなく、「自分が生きている証」として舞台を愛していた証拠だったのではないでしょうか。

体が限界に近づいても、心はずっと“舞台の上”にあった——そう思えてなりません。

3. 上條恒彦の家族構成と晩年の暮らし

引用元:テレ朝

長いキャリアのなかで多くの舞台に立ち続けた上條恒彦さんですが、私生活では6人の子どもを育てあげ、自然豊かな環境で晩年を過ごしていました。

表舞台では重厚な演技と歌声を届ける一方、家庭では一人の父親として、また農作業に勤しむ“土の人”としての顔もあったのです。

そのギャップがまた魅力的で、人生の重みがそのまま人間味となって滲み出ていました。

3-1. 16歳年下の妻と6人の息子たち

上條恒彦さんは二度の結婚を経験しています。

しかし1979年に離婚し、その後はご本人が子どもたちを引き取って育てていたそうです。

1983年には再婚。

つまり、上條さんには合計で6人の男の子がいることになります。

長男の上條恒さんは、俳優・脚本家・演出家として活躍。

末っ子の上條駿さんも舞台俳優として兄と共演するなど、“舞台一家”とも呼べるような関係性が築かれていました。

厳しくも愛情深く、子どもたちに対しても自分の生き方を背中で語るタイプの父親だったようです。

3-2. 八ヶ岳の大自然に囲まれた農業ライフ

都会の喧騒から離れ、約800㎡もの畑を耕しながら野菜づくりに励む生活へとシフト。

小松菜、大根、ブロッコリーなど、自らの手で土に触れ、四季の移ろいと共に暮らすスタイルでした。

舞台と自然という、一見対極にも思える世界のなかで、上條さんはどちらも“本番”として大切にしていたように感じられます。

リハーサルのない畑仕事と、日々がライブのような舞台。どちらも誤魔化しのきかない“本気”の世界です。

そんな暮らしが、彼の表現力をさらに深め、人間としての深みを加えていたのかもしれません。

派手さはなくとも、誠実で滋味あふれる人生だったことが伝わってきます。

4. 上條恒彦の代表作と伝説の舞台エピソード

引用元:スポニチ

上條恒彦さんのキャリアは、音楽から舞台、テレビまで幅広く、特に舞台での存在感は圧倒的でした。

舞台上の彼は、ただ役を演じるのではなく“そこに生きている”ような臨場感を持ち、観客の心を揺さぶってきました。名優と呼ばれる所以は、そんな圧倒的な“生”の力にあったのだと思います。

4-1. 「ラ・マンチャの男」948回出演の記録

伝説とも言えるのが、ミュージカル『ラ・マンチャの男』への出演歴です。

この数字のすごさは、単に回数が多いというだけではありません。

40年以上にわたって同じ舞台に立ち続けたという継続の重みと、観る人を飽きさせない芝居を持続してきた演技の奥行き。

それが“職人芸”という言葉では収まりきらない、舞台人としての信念を物語っています。

主役・ドン・キホーテ役の松本白鸚さんとの信頼関係も深く、舞台裏では互いに精神的支柱のような存在だったとも言われています。

演技を超えた“生き方”そのものが舞台に現れていた、そんな稀有な存在でした。

4-2. 「金八先生」や「屋根の上のバイオリン弾き」での名演技

テレビドラマでも忘れられない役柄を残しています。

なかでも『3年B組金八先生』で演じた社会科教師・服部先生は、ひげと眼鏡の風貌で“包容力のある大人”を体現したような存在でした。

あの時代の“信頼できる先生像”をそのまま具現化したキャラクターで、上條さんの人柄と重なる部分も多く感じられました。

また、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』では、初代主演・森繁久彌さんからバトンを受け取り、見事にその役を演じきりました。

この役には、演技力だけでなく、人間としての深さやバランス感覚が求められます。

まさに“生き方”で勝負する上條さんにふさわしい舞台だったと言えるでしょう。

これらの作品に共通するのは、上條恒彦という人の“内面からにじみ出る説得力”です。

セリフのうまさや演技の技術を超えて、そこに“その人がいる”と感じさせる、稀有な存在感がありました。

5. 上條恒彦の声優としての魅力とジブリ出演歴

上條恒彦さんの魅力は、舞台やテレビにとどまりません。

あの重厚な声は、アニメの世界でも大きな存在感を放っていました。

特にスタジオジブリ作品での出演は、ファンの記憶に深く刻まれています。

ジブリ作品においては“キャラクターを演じる”というより、“声そのものがキャラクターになっていた”と言っても過言ではありません。

声だけで空気を支配する力。それが、上條さんの声優としての最大の武器でした。

5-1. 「紅の豚」「千と千尋の神隠し」で演じたキャラとは

上條恒彦さんが声優として出演したジブリ作品の中でも、とりわけ印象的なのが『紅の豚』と『千と千尋の神隠し』です。

海賊団のリーダーでありながら、どこか間の抜けたユーモラスなキャラクターを、あの重低音で絶妙に表現していました。

見た目は強面、だけどどこか人情味がある――そんな“憎めない悪役”を演じるのに、上條さんの声はぴったりだったんです。

そして『千と千尋の神隠し』では、湯屋で働く不愛想な従業員として登場。セリフは少なめながら、その存在感は抜群で、観る人の耳と心にズシンと残る声でした。

キャラクターの名前は明確には出てきませんが、「あの声の人、誰だったんだろう」と思った方も多いのではないでしょうか。

5-2. 重低音ボイスがファンの記憶に残った理由

上條恒彦さんの声は、ただ低いだけじゃありません。温かみと包容力があって、それでいて芯が強い。

そんな独特の声質が、聞く人の心にじんわりと染み込んでくるんです。

とくにアニメの世界では、声優の表現力が作品全体の雰囲気を大きく左右します。

その中で、上條さんは“声の重み”で物語の深みを支えていました。

決して前に出すぎず、それでも耳に残る。

こういう声を持つ人は、本当に希少です。

あの声を聴くだけで、「この人、どんな人生を歩んできたんだろう」と想像させる。

まさに“人生がにじむ声”だったと思います。

6. 上條恒彦はなぜ愛されたのか?筆者の考察

引用元:産経新聞

歌手でもあり、俳優でもあり、声優でもあった上條恒彦さん。

さまざまな分野で活躍しながら、常に“自分らしさ”を忘れずにいたことが、彼を多くの人に愛される存在へと導いていたように思います。

華やかさや話題性で勝負するタイプではなく、一歩引いた場所から、確かな実力と誠実さで人の心を掴む。

そんな在り方に、安心感や信頼感を覚えた人は少なくなかったはずです。

6-1. 芸と人生を重ねた「舞台人としての生き様」

上條さんがもっとも大切にしていたのは、やはり“舞台”という場所でした。

それはただの仕事ではなく、自身の人生そのものだったように思えます。

『ラ・マンチャの男』では脇役でありながら、948回もの舞台に立ち続けました。

スポットライトが主役に当たる中、上條さんはその隅で“空気を作る”役割を全うしていたわけです。

まさに、舞台人としての魂が込められた生き様だったと感じます。

さらに、自分の体が限界に近づいても、「また舞台に立ちたい」と語り続けた晩年の姿は、多くの舞台関係者にも強い印象を残しました。

“引き際の美学”ではなく、“最後まで現役”を貫く。

その意志が、誰よりも舞台に対する愛を物語っていたのではないでしょうか。

6-2. 時代を超えて響く“出発の歌”とその魂

この曲を歌った上條恒彦さんの声は、当時だけでなく、今もなお多くの人の心に響き続けています。

小室等さん率いる「六文銭」との共演で生まれたこの楽曲は、70万枚以上を売り上げ、まさに時代を代表するフォークソングのひとつとなりました。

歌声がまっすぐで、何より“人間の声”をしているんです。

令和の時代になっても、この歌はどこかでふと耳にすることがあります。

そして、そのたびに、聴く人それぞれの“出発”をそっと背中から押してくれる。

そんなふうに感じるのは、やはり上條恒彦さんという人が、声に魂を込めて歌っていたからなのだと思います。

彼の人生そのものが、まるで1本の舞台であり、1曲の歌だったのかもしれません。